单人徒手心肺复苏术

【学习目的】

1.掌握心肺复苏的概念及原则;

2.掌握心脏骤停的诊断标准及心肺复苏术的方法、步骤、效果判断;

3.掌握心肺复苏的注意事项;

4.熟悉后续生命支持、脑复苏。

【适应证】

各种原因所造成的循环骤停和/或呼吸骤停。

【禁忌证】

无绝对禁忌症。

【操作步骤】

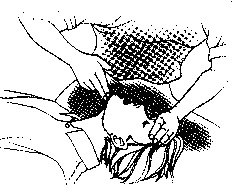

1. 证实被施救者是否意识丧失,心跳、呼吸停止。其主要特征为瞳孔散大,对光反射消失;股动脉、颈动脉搏动触不到;心音消失;发绀(图2-2-11)。

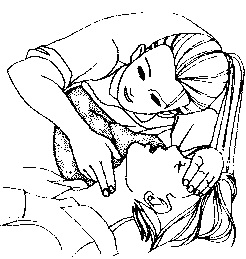

2. 体位:将被施救者去枕平卧,安置在平硬的地面上或在其背后垫一块硬板(图2-2-12)。

3. 保持呼吸道通畅:先检查呼吸道情况(图2-2-13),清除呼吸道的分泌物、呕吐物及异物,有假牙托者应取出。仰额举颌法开放气道,一手置于前额使头部后仰,另一手的示指与中指置于下颌骨近下颏(颌),将颏部向前抬起,拉开颈部(图2-2-14)。

图2-2-11 评估患者意识

图2-2-12 寻求救援,摆放体位

图2-2-13 检查患者呼吸

4. 人工呼吸和胸外心脏按压

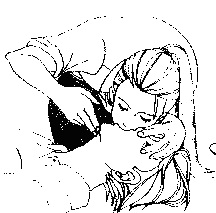

(1)人工呼吸:可采用口对口呼吸、口对鼻呼吸、口对口鼻呼吸(婴幼儿)。在保持呼吸道通畅、并检查颈动脉有无搏动(图2-2-15)的情况下进行。操作者用左手按压病人前额,用拇指和示指捏住病人的鼻翼下端;另一只手示指和中指抬起病人的下颌,深吸一口气后,张开口把病人的口部完全包住,深而快地向病人口内用力吹气,直至病人胸廓向上抬起为止;一次吹气完毕后,立即与病人口部脱离,轻轻抬起头部吸入新鲜空气,以便下一次人工呼吸,同时使病人的口张开,捏鼻的手也应放松,以便病人从鼻孔通气,观察病人胸廓回复,并有气流从病人口内排出,吹气频率为12~20次/分,但应与心脏按压呈比例(图2-2-16)。单人操作时心脏按压15次,吹气2次(15:2)。吹气时应停止胸外按压,吹气量过大会引起肺泡破裂。

图2-2-14 保持呼吸道通畅

图2-2-15 检查颈动脉搏动

图2-2-16 进行人工呼吸

(2)胸外心脏按压:在人工呼吸同时,进行人工心脏按压。

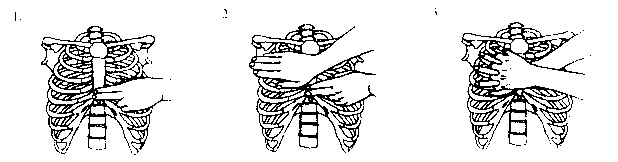

按压部位:胸骨上2/3与下1/3交界处或剑突上4~5cm处(图2-2-17)。

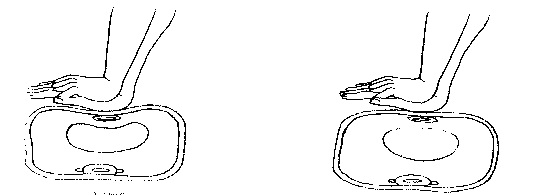

图2-2-17 确定正确的按压位置

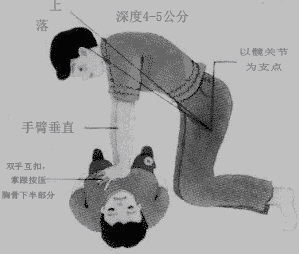

按压方法:抢救者一手的掌根部紧放在按压部位,另一手掌放在此手背上,两手平行重叠且手指交叉互握抬起,使手指脱离胸壁;抢救者双臂应绷直,双肩中点垂直于按压部位,利用上半身体重和肩、臂部肌肉力量垂直向下按压,使胸骨下陷4~5cm(5~13岁3cm,婴幼儿2cm);按压应平稳、有规律地进行,不能间断;下压及向上放松是时间比为1:1。按压至最低点处,应有一个明显的停顿,不能冲击式的猛压或跳跃式按压;放松时定位的手掌根部不要离开胸骨定位点,但应尽量放松,务必使胸骨不受任何压力;按压频率为100次/分为佳(图2-2-18和图2-2-19)。在胸外按压的同时要进行人工呼吸,但不要为了观察脉搏和心率而频频中断心肺复苏,按压停歇时间一般不要超过10秒,以免干扰复苏成功。

图2-2-18 进行胸外心脏按压

图2-2-19 体外心脏按压的正确姿势

(3)按压有效的主要指标:①按压时能扪及大动脉搏动,肱动脉收缩压>60mmHg。②患者面色、口唇、指甲及皮肤等色泽再度转红润。③扩大的瞳孔再度缩小。④吹气时可听到肺泡呼吸音或有自主呼吸,呼吸改善。⑤意识逐渐恢复,昏迷变浅,可出现反射和挣扎。⑥尿量增加。

(4)目前用于心肺复苏教学或培训的模型有全功能急救人模型(图2-2-20)、Brad心肺复苏训练模型(图2-2-21)和ECS综合模拟人(图2-2-22)等。

图2-2-20 全功能急救人模型 图2-2-21 Brad心肺复苏训练模型 图2-2-22 ECS综合模拟人

【评分参考】 按100分计算

1. 模拟人体位、头部位置、开放呼吸道,保持气管畅通等操作正确;模拟人置于硬板床上或地上,头向后仰,将下颌推向前上方,用拇指压下唇使口张开,清除呕吐物,保持呼吸道畅通。(20分)

2. 口对口呼吸操作正确:①一手以拇指及示指捏住患者鼻孔,使其闭塞。②然后口对口密切接触。③向模拟人口内吹气,以见胸起伏为度。(20分)

3. 吹气频率、力度掌握正确。(20分)

4. 结合胸外心脏按压(100次/分),按压与吹气之比为15:2。(20分)

5. 按压部位和按压方法。(20分)

五、电除颤术

【学习目的】

掌握除颤器的使用及其适应证;

掌握非同步电除颤的注意事项;

了解同步电除颤的应用及其注意事项。

【适应证】心室扑动与颤动。

【器材准备】

综合模拟人、除颤器、导电糊、生命体征监测仪、纱布

【术前准备】

1. 着装整洁。

2. 洗手、戴口罩。

3. 用物准备:导电糊或盐水纱布、电极片、弯盘、除颤器、记录单、各种抢救器械和药品,如氧气、吸引器、气管插管用品、血压和心电监测设备,及配有常规抢救药品的抢救车等。

【操作步骤】

1. 检查除颤器各项功能是否完好,电源有无故障,充电是否充足,各种导线有无断裂和接触不良,同步性能是否正常。

2. 病人平卧于木板床上,开放静脉通道,充分暴露胸壁。

3. 术前常规作心电图。完成心电记录后把导联线从心电图机上解除,以免电击损坏心电图机。

4. 连接除颤器导线,接通电源,检查非同步性能。

5. 按要求放置电极板。一块电极板放在胸骨右缘2~3肋间(心底部),另一块放在左腋前线内第5肋间(心尖部)。两块电极板之间的距离不应<10cm。电极板应该紧贴病人皮肤并稍为加压(5kg),不能留有空隙,边缘不能翘起。电极处安放的皮肤应涂导电糊,也可用盐水纱布,紧急时甚至可用清水,但绝对禁用酒精,否则可引起皮肤灼伤。消瘦而肋间隙明显凹陷而致电极与皮肤接触不良者宜用盐水纱布,并可多用几层,可改善皮肤与电极的接触(图2-2-23和图2-2-24)。

6. 选择电能剂量,充电。不同的波形对能量的需求有所不同,单相波形电除颤:首次电击能量200 J,第二次200~300 J,第三次360J。双相波电除颤:早期临床试验表明,使用150 J即可有效终止院前发生的室颤。低能量的双相波电除颤有效,而且终止室颤的效果与高能量单相波除颤相似或更有效。所有人员不得接触病人、病床以及与病人相连接的仪器设备以免触电(图2-2-23和图2-2-24)。

7. 放电。电击后5秒钟心电图显示心搏恢复或非室颤无电活动均可视为电除颤成功。

图2-2-23 交互式急救模拟系统图 图2-2-24 ECS综合模拟人

【术后处理】

1. 监测心电、血压、呼吸和意识等,注意心律失常、低血压、急性肺水肿、栓塞、心肌损伤等并发症,一般需持续l天。

2. 整理床单、用物归位预处理。

【评分参考】按100分计算

1. 核对、检查仪器。(20分)

2. 接心电监护。(20分)

3. 出现室颤,检查病人是否有假牙及金属物。(10分)

4. 电击部位平铺生理盐水纱布。(10分)

5. 选择功率。(10分)

6. 充电,嘱其他人离开病床,双手同时放电。(20分)

7. 记录除颤情况。(10分)