【党史学习教育】平凡人做不平凡事——记中山医学院长学制学生第一党支部造血干细胞捐献大学生志愿者事迹

习近平总书记说过:世上没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人。自2010年以来,在中山医学院党委的指导下,我院长学制学生第一党支部与广州市红十字会共同举办造血干细胞捐献与知识宣传活动。十余年来,党支部积极组织党员和入党积极分子参与造血干细胞捐献活动,已有多名同学在加入了中华骨髓库后与患者配型成功,并进行了造血干细胞的捐献,同学们用爱心为每一份等待寻求一份生的希望。为庆祝建党一百周年,党支部又开展了“不忘初心,济世救人”的党史学习教育主题实践活动,引导大家学习捐献者的“平凡人”做“不平凡”事的奉献精神,用实际行动诠释“博爱为怀,奉献为荣”。

赠人玫瑰,手有余香

“我对整个过程都印象深刻,尤其是收到病人的那封(感谢)信的时候。虽然捐献结束后很累,很疲倦,但心里很开心。”赠人玫瑰,手有余香。尽管捐献过程是双盲的,但善意在病人和志愿者之间流淌传递。捐献者谢烨权同学说:“谢谢身边人的支持和关心,这让我感受到了力所能及帮助人的愉悦。希望受捐者拥有更加美好的明天。”

在战胜疾病的过程中,个体的人往往显得渺小且无助,但互助的力量能给我们带来更大的希望和成功。医学的发展和一批批优秀医生成长,让解除病痛和挽救生命成为可能。谢烨权同学表示要努力成为一名好医生,以拳拳之心收获他人感念,以青春的热血给予他人生命的希望。

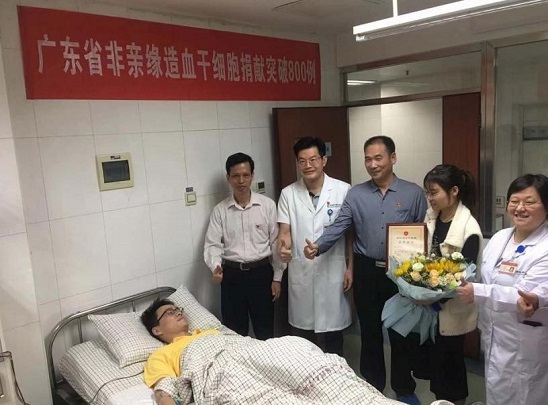

图1 2021年,2016级临床医学八年制谢烨权同学捐献造血干细胞

一撇一捺,相互扶持乃为人

医学的本质是救助生命,但挽救生命绝非局限于已经身在岗位的医务工作者,我们医学生也能有所作为,同样能重塑一个绝望的人生,在废墟处绽放生命之花。

2020年10月底,捐献者莫嘉辉同学接到中华骨髓库的来电,被告知有患者与他的造血干配型成功,“我相信这件事能帮到那个患者,所以我会比较积极地去响应。刚入学时,我通过党支部的一个宣传认识造血干细胞捐献的重要性,所以登记入库。但是到后来,当我真正学习了专业知识,尤其是在血液科轮科的时候,看到白血病或重型再障患者被病痛折磨,就会由衷感叹,造血干细胞移植可能是他们唯一的求生方式和治疗手段,这也是挽救一个家庭的机会。作为医学生,经历得越多感触就越多,帮助他人的热情也越高涨。”

因知而治——这句刻在科技楼一楼照壁上的格言,也刻在每一个医学生心里。当我们学习了更多的医学知识,了解到更多疾病的原理,增长的除了知识,还有对病人的同情心和同理心。王庭槐教授曾题字:“医德为本,德技并重。”莫嘉辉同学用实际行动生动地诠释了这句话。

图2 2020年,2014级临床医学八年制莫嘉辉同学捐献造血干细胞

医者使命,青年担当

“我是在2019年8月份接到捐献通知,一开始只告诉了父母,他们虽然担心我的身体,但也支持我的决定,直到捐献前几天我才告诉爷爷奶奶。因为我血管比较细,压力不够,护士长给我打了颈静脉置管,所以我是头歪着五小时左右完成捐献的。” 捐献者毛隆昆同学说,比起救人一命,捐献时的辛苦也不是那么明显了。

其实捐献造血干细胞并不需要做全麻骨髓穿刺来抽取骨髓了,只需要手臂静脉处放置一个留置针,像献血一样简单,整个过程对人体没有伤害。“捐完后感觉浑身轻松。”毛隆昆同学回忆道。

五小时的疲惫就这样被他轻描淡写地一语带过,豁达一笑的背后是生命的重量,是不平凡的光。毛隆昆同学用自己的经历为周围人做科普,为造血干细胞的捐献做宣传,这是医者使命,是青年担当,更是所有人共有的对生命的敬畏和责任。

图3 2019年,2016级临床医学八年制毛隆昆同学捐献造血干细胞

贴近别人的痛苦,体谅别人的忧伤

张晓风在《念你的名字》中写下,“身为一个现代的医生当然不必一天中毒七十余次,但贴近别人的痛苦,体谅别人的忧伤,以一个单纯的‘人’的身份,恻然地探看另一个身罹疾病的‘人’仍是可贵的。” 正因体会过亲人受到疾病折磨的困苦,捐献者杨毫同学才会以赤诚之心去帮助处于困难中的患者。 “因为家里有人生病,真真切切感受过病人的痛苦,感受过那份绝望,所以想给绝望中的人一点希望。”

虽然在这次爱心救助的活动中,杨毫同学并不是作为一名医务工作者参与,但通过捐献骨髓来拯救生命,这份爱心和热忱也正是成为一名“大医”前所需要不断积淀的。怀着这份赤诚,在疾病的围城下,他也像一名“大医”,是抢救生命的贡献人。

图4 2019年,2015级临床医学五年制杨毫捐献造血干细胞

那些等待着救治和帮助的生命,就像一盏盏灯盏,期待着更多造血干细胞捐献志愿者将他们的生命之光点亮。同时,他们的行为成为了“中山医人”的示范,吸引更多的同龄人在造血干细胞捐献事业的道路上砥砺前行,践行中山医“救人救国救世,医病医身医心”的大医济世精神。

(稿件来源:长学制学生第一党支部,初审:张晓红,审核:信文君,审核发布:吴忠道)