“一个中国人,他的事业必须在祖国生根。”

11月12日,是中山大学97周年校庆日。回首近百年,许多扎根中国大地、矢志不渝奉献的师生彪炳校史。

被称为“送瘟神的专家”、为消灭血吸虫病做出重大贡献的陈心陶教授就是其中一位。

为了纪念他的功绩,他当年战疫的佛山市三水区南山镇为其修建了纪念碑和初心学堂。今年秋收时节,中山大学学生记者团的两名学生前往寻访陈心陶教授的足迹。当年积弱积贫,与如今富饶祥和的对比,让她们深受震撼。

正是有着陈心陶教授这样无数爱党爱国人士的奋斗和奉献,才有了今天中国大地上翻天覆地的变化。而这场为实现中华民族伟大复兴的接力至今仍在继续,疫情战场上的中山医人,在祖国各个岗位上奉献的校友们……

中山大学广州南校园,东南区241号是一座两层小楼,红墙绿瓦,安然矗立。这里是陈心陶先生的故居。

中国寄生虫学奠基人之一陈心陶在这里生活多年。“陈心陶故居”匾额悬在门口,故居里的雕像,复原的陈设,无声地讲述着陈心陶先生的过往。

1矢志不渝爱国心

陈心陶曾说过:“一个中国人,他的事业必须在祖国生根。”他用自己的一生践行了这句话。

1904年5月4日,陈心陶生于福建省古田县一个普通家庭。

1925年,陈心陶从福建协和大学生物学系毕业并留校执教。1926年,他来到岭南大学任教,两年后考取奖学金到美国留学。在美3年,陈心陶刻苦攻读,仅一年时间就取得了明尼苏达大学寄生虫学的理学硕士文凭。再到哈佛大学医学院攻读比较病理学,两年时间获得博士学位。

异国先进的实验设备和舒适的生活条件难留赤子心。他说:我是为解除国民疾苦才选修此学科的,如今学业有成,我应当回国服务。

回到岭南大学任职的陈心陶一边教学一边做研究,两年后又晋升教授成为当时中国最年轻的科学家之一。

归途海轮上的陈心陶

归国数年,他以极其简陋的设备取得了骄人的成果,为寄生虫学的发展做出了卓越贡献。

日寇侵华期间,陈心陶表现出崇高的民族气节。广州失守后,他和家人随岭大南迁香港。不久,那里也相继沦陷,他们只能靠变卖家中物品度日。此时,伪省府派人请他出任伪广东大学校长。他斩钉截铁地说:“就是杀头,我也绝不去!”

为避免对方迫他上任,他乔装难民潜回内地,前往粤北和江西教学。临别时一再叮嘱家人:绝不能收取伪省府的任何施舍。

抗战胜利后,陈心陶带着“科学救国为民”的愿望回到复办的岭大,担任医学院教授和代院长。1948年,他前往美国哈佛大学等地访学,完成了绦虫囊尾蚴免疫反应实验的重要研究。

翌年,新中国成立的喜讯传到大洋彼岸,陈心陶以最快的速度取道香港回到岭大,为建设新中国贡献自己的力量。

新中国诞生,陈心陶立即乘坐海轮回祖国参加建设

院系调整后,他一直担任中山医学院寄生虫学教研室主任,还曾兼任广东省血吸虫病防治研究所、广东省热带病防治研究所的所长,以消灭各种寄生虫病作为自己的毕生事业,一干就是28年。

陈心陶从新旧两个社会的对比中,深切感受到只有中国共产党才能给中国人民带来幸福,才能实现他的报国之志。

他清楚地记得,1948年初,当他怀着解除大众疾苦的心情,只身徒步来到广东三水疫区进行流行病学调查时,被国民党哨兵拦住了去路。他对哨兵说:“我是学寄生虫学的,想来三水进行病情调查。”无论他如何耐心解释,得到的只是一番恐吓。战争的灾难,民族的挫折与屈辱,当局对民众疾苦的无视,让他深感失望。

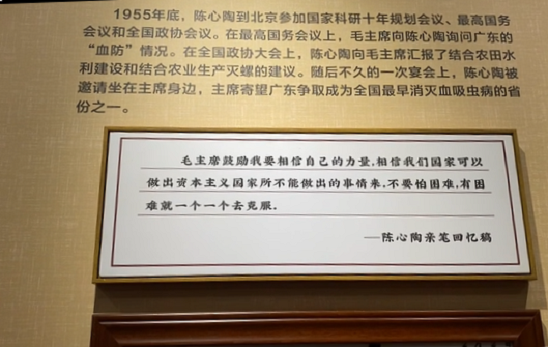

而1955年,他第一次见到毛主席,毛主席讲到血吸虫病如何危害人民健康和破坏生产时,言辞那么沉重,对情况了解得那么真切,能讲得那么具体。他在回忆文章里写到:“我感动万分,受到很大的教育。解放前,国民党反动政府对广大人民遭受血吸虫病的危害置之不理。全国解放后不久,毛主席在百废待举、日理万机之中,深入疫区巡视,并向全国发出了‘一定要消灭血吸虫病’的伟大号召。两相对比,怎能不使我感慨万分呢?”

1958年7月,陈心陶光荣地加入了中国共产党,这也是他晚年最欣慰的事情之一。

2艰苦卓绝送瘟神

去佛山三水之前,我已经无数次在脑海中想象过陈心陶的伟大。然而到达三水,亲眼见到那些景象亲耳听到当地人的讲述,我仍然被深深地震撼了。

解放前,血吸虫病便因分布广、危害重,让全国多省市的人民都深受其害,佛山三水更是重灾区。“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌。”疫区呈现出一片萧条的景象。

患血吸虫病的病人

1956年,陈心陶教授响应毛主席的号召,临危受命,深入疫区,开始了与“瘟神”长达数十年的斗争。

如今走进三水县南山镇,仍然可见陈心陶教授留下的处处痕迹:水渠、水坝,清澈的鱼塘和万顷稻田……

“这些水渠和水坝都是当时陈心陶教授治理血吸虫留下来的,水渠就是治理血吸虫修建的水利工程。”当地村民、62岁的乐桂源向我们介绍。

陈心陶到达一线后立即进行实地考察,发现不恰当的修沟方式致使钉螺由水渠进入稻田,增加感染几率。

看起来只有米粒大小的钉螺,是血吸虫的唯一中间宿主

为了破坏钉螺的栖息地并防止钉螺进入稻田,陈心陶建议农民在修沟时做到无杂草、无松泥、无泥洞,并把铲出的泥土埋入地下,使钉螺无法翻身,从而达到消灭钉螺的效果。

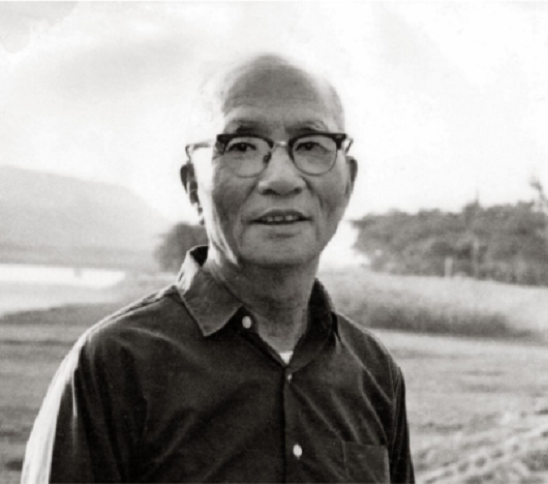

陈心陶向外宾细说广东“血防”措施科学依据

除了治理水渠,还需治理沼泽地。在三水、四会、清远等县,涨水的沼泽地成为钉螺的栖息场所。陈心陶教授反复研究钉螺的生活规律,提出“把荒地变为耕地”的治理方法。筑堤开垦,防止水进入沼泽;割草晒干,以火烧之。如此一来,不仅消灭了钉螺,而且收获了大面积的耕地。

陈心陶深入“血防”一线

这些突破性的做法,有效地应对了当时对世界都是难题的血吸虫病。

和陈心陶共事过的当年三水血防站工作人员许国煌老先生告诉我们:“长期深入一线,陈心陶自己也患上了血吸虫病,还是我帮他确诊的。得知这个消息,他表现得非常平静,只说了一句‘避免不了就算了’,就继续投入工作了。”

当地的几位农民都向我们讲述了和陈心陶一起寻找治病的中草药的经历。晚期的血吸虫病人,往往肝脾肿大导致严重腹水。那时的农村本来就缺医少药,这些丧失劳动能力的人家庭经济又特别困难。怎样才能使他们得到有效的治疗呢?无奈之中,陈教授想到了中草药。他查访中听说昔日民间曾有人用草药“排钱草”治疗“大肚子病”。于是,他和同事揣着馒头上山寻药。

山路高低不平、杂草丛生,还常常会走到草塘边和洼地里,而且时常要爬山。陈教授眼睛有复视,走起路来相当吃力,弄不好会摔跤。他走得实在太累时才会稍作休息。

他将草药煎成药液,用小白鼠做毒性试验。明确了确实没有明显的毒副作用,便进一步把它用于临床,证实了有改善肝功能及缩小肝脾的作用之后,就全面推广。

乐屋村的一间屋子是陈心陶教授当年在基层居住的地方。

陈心陶教授就是在这样艰苦的条件下坚持治理血吸虫病。这位哈佛博士和三位同事一起挤在这间小破屋里,每晚与稻谷、农具、老鼠、蚊子、蟑螂为伴。

许国煌回忆,陈心陶每顿饭靠咸酸豆下饭,只吃一毛五,在当时属于中下水平。长此以往,他的身体状况越来越差,因为营养不良而身体水肿。同事给他买来鸭蛋,他却拒绝了:“我不能搞特殊。”

陈心陶教授从来不摆架子,与群众同吃同住,打成一片。“他非常平易近人我们都叫他陈伯伯。”乐桂源说。

万人“血防”水利大会战

1975年秋天,陈心陶最后一次到达南山镇,深情地望着这片金灿灿的稻田,

草塘经过彻底整治,变成整齐划一的规格稻田

为了纪念陈心陶教授,当地在他曾经做生物化验实验以及向村民讲解血吸虫病防疫知识的地方建起初心学堂,以感召后人。

3蜡炬成灰泪始干

从1969年起,陈心陶教授的身体每况愈下,先是老慢支、肺炎、冠心病,后来又发现肝脾肿大、白血球增加等。

同事们劝他:你年纪大了又身体不好,工作能做多少就做多少吧!陈教授听后,总是把头一仰,说:“我这个年纪算不上老。讲忙谁比得上毛主席和周总理。能学到他们一点点精神,就很不容易了!”

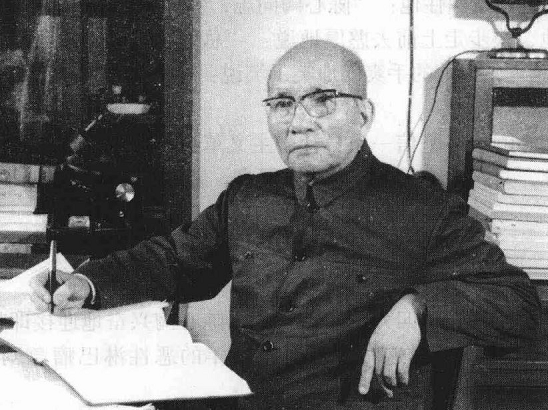

晚年的陈心陶带病编写《吸虫志》

1976年10月,“四人帮”被粉碎,陈心陶本将迎来科学的春天。就在这时,缠绕他多年的恶性淋巴瘤急剧恶化。1977年5月,他被送往医院治疗。

躺在白色的病床上,陈心陶终于有机会细细审视自己的一生。他自认为平生有四件欣慰事:一是成为一名党员;二是在寄生虫学上取得一些成就;三是治理血吸虫病基本完成了当年毛主席的嘱托;四是培养出一批造诣深、有贡献的寄生虫学人才。如果周总理还在人世,他会汇报说:“总理,今天中国不再是仅有几名寄生虫学家了!”

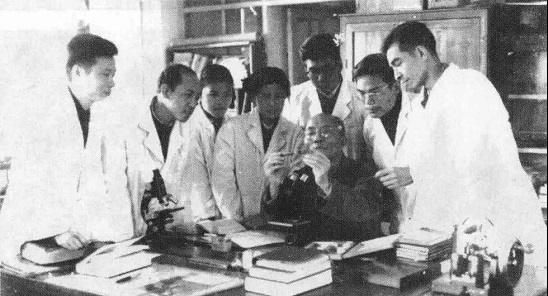

陈心陶教授指导骨干师资及研究生观察寄生虫标本

但他仍有放不下的事情。1973年,中科院请他担任《中国动物志》编委会的副主任,并主编其中的《吸虫志》。

“医生!一定要帮我,再给我5年时间。”他还恳求教研室的柯小麟老师每天偷偷带几页书稿来,让他审订。他说:“不让我看,难道我就不想了吗?”

两个月后,他第一次病危被抢救过来,含着眼泪对医生说:“无论如何要再给我两年,我还有许多工作未做完!”他自知来日无多,决心作最后的拼搏。有段时间,他勉强可以走动,每到星期天就以回家洗澡为借口,一早换上便服走出医院,一步一喘气地登上教研组的办公室,把自己反锁在里面奋力工作。这样美好的星期天仅过了几次,他就再也没有气力步出病房了。

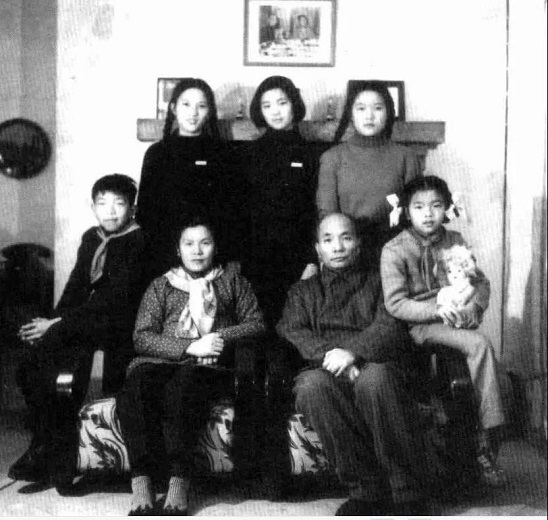

陈心陶一家人的全家福

陈心陶的儿子陈思轩回忆,直到生命的最后一刻,他仍挂念着他的工作。

1977年10月,陈心陶弥留的最后一晚,还在用微弱的声音说:“拿笔来……拿纸来……我要写………”对他的家庭及自己个人后事,却没有留下一句话。

这颗耀眼的科学之星殒落之后,很多人才知道:1965年,陈心陶把专著的稿酬4000多元,作为当月党费全数上交。这笔钱在当时是一笔巨资,但他丝毫不留恋。

陈心陶的专著《医学寄生虫学》修订版

陈心陶教授的部分骨灰也埋在了南山镇,永远凝望着这片土地。

1985年12月9日,广东省领先全国宣告消灭了血吸虫病。在省人民政府礼堂举行的庆功会上,为广东消灭血吸虫病立下不朽功勋的陈心陶,以头号功臣载入史册。1987年2月15日,陈心陶主编的《中国动物志扁形动物吸虫纲复殖目》,荣获1987年国家自然科学奖。“蜡炬成灰泪始干”。陈心陶以崇高的共产主义精神和严谨的治学态度谱写人生,也在民众心中树起巍巍丰碑!

在每年清明节,中大学子都会给陈心陶教授扫墓、献花。陈心陶教授的精神,也影响着代代中大学子,激励他们为祖国发展而奋斗。墓旁的树木郁郁葱葱,在风中俯仰生姿,带着陈心陶教授的希望与期冀,守望着这片充满希望的土地……

(稿件来源:中山大学官方微信公众号,初审:张晓红,审核:王斌,审核发布:张琪)