【研究进展】中山医学院颜光美教授团队在国际权威学术期刊《Nature Communications》和《Journal of virology》上发表溶瘤病毒M1研究成果

近日,中山大学颜光美教授团队新发现能预判溶瘤病毒M1疗效的多重生物标志物,在世界范围内率先建立了溶瘤病毒个体化精准治疗技术体系。这些成果于2018年的1月和4月先后发表在国际权威学术期刊《Journal of Virology》和《Nature Communications》上。

个体化精准治疗是指通过精确寻找疾病原因和治疗靶点,为患者提供“量身订制”的治疗方案。在癌症治疗上,个体化精准治疗的优势在于能最大程度地提高治疗有效率,避免因为试错治疗而耽误患者生命攸关的“治疗窗”时间,同时避免治疗费用的无效浪费。个体化精准治疗是二十一世纪的医学前沿和发展方向。

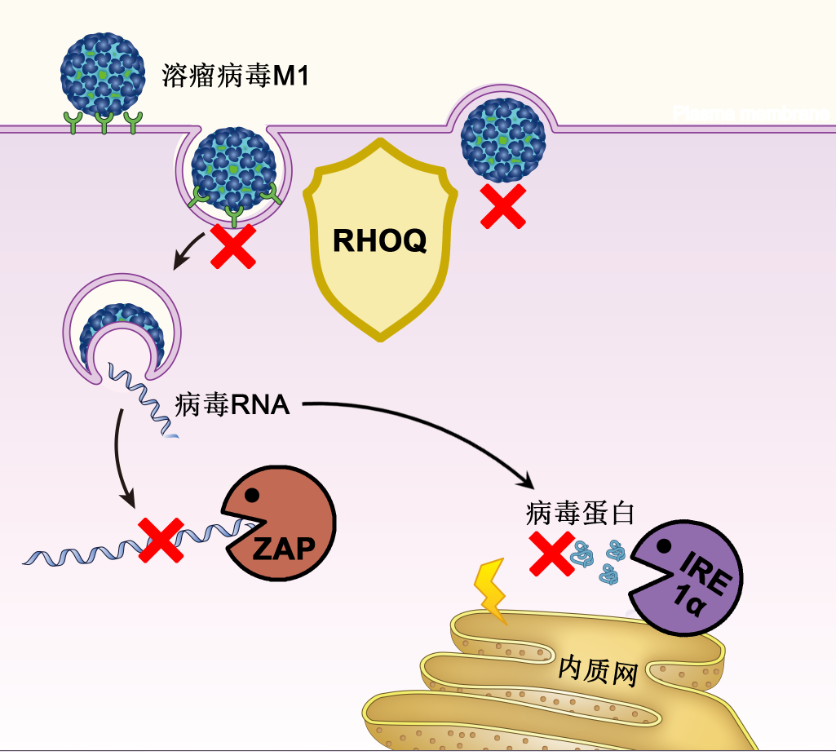

颜光美教授团队本次发现的溶瘤病毒M1特异性生物标志物,本质上是两种功能蛋白质,它们的表达水平与溶瘤病毒M1的疗效呈负相关。这两种蛋白质分别是:未折叠蛋白反应通路功能蛋白IRE1α以及胆固醇代谢相关通路功能蛋白RHOQ。IRE1α通过下游的自噬通路对溶瘤病毒M1的蛋白进行降解,RHOQ锚定在细胞膜上,发挥着阻止M1病毒入胞和出胞的过程。早在2014年,颜光美教授团队已经鉴定了溶瘤病毒M1精准治疗的第一个标志物ZAP。与最近新发现的两种生物标志物一起,这三种蛋白质组成了犹如细胞对抗M1病毒的“盾牌”(图1):正常细胞的盾牌完整,肿瘤细胞的盾牌不同程度不同种类地缺失。当M1随着血液进入机体后,正常细胞利用这些蛋白质“盾牌”阻挡了M1的入侵和繁殖。对于肿瘤细胞,这些盾牌中的任何一块缺失都能使得M1趁虚而入,因而得以在肿瘤细胞内复制繁殖并最终杀伤细胞。

图1 三种犹如细胞对抗M1病毒的“盾牌”的生物标志物

在治疗手段有限的情况下,肿瘤治疗基本上是采取“试错”方式。例如细胞毒性化学治疗,几乎不可避免地会导致呕吐、溃疡、脱发和骨髓抑制等严重的毒副作用,却只对30%左右的患者有疗效。也就是说,剩下70%的肿瘤患者在治疗中花费巨额费用,但仅仅获得了严重的毒副作用。这种传统的“试错治疗模式”严重影响了患者的生活质量,更重要的是,也延误了患者接受其他有效治疗的宝贵时机。颜光美教授团队建立的溶瘤病毒M1个体化精准治疗体系,大大提高了溶瘤病毒M1的治疗精准度和适用范围,将为临床患者争取更多的治疗机会。

原文链接:

1.https://www.nature.com/articles/s41467-018-03913-6

2.http://jvi.asm.org/content/92/6/e01331-17.full?sid=b93a3160-d357-46ff-a652-6719e099ee93