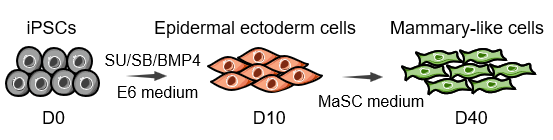

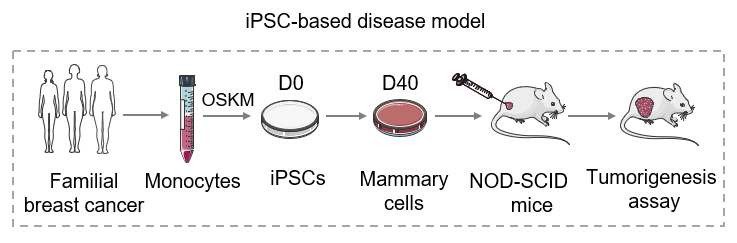

iPS细胞模型的优势是能通过重编程及诱导分化重现病人乳腺的发育及肿瘤发生过程。而为了构建iPS细胞乳腺癌模型,第一个难关是目前没有高效的乳腺分化方法。研究人员基于正常乳腺发育起源于表皮外胚层,设计了一个‘两步走’的乳腺分化方法。首先将iPS细胞分化为表皮外胚层细胞,再向下游分化获得乳腺细胞(iPSC-MCs)。为了验证获得的细胞是否与正常乳腺细胞类似,研究人员检测了其表达谱,发现分化获得的乳腺细胞在表达层面与正常乳腺细胞类似;并且经过体内外功能验证,证明分化获得的细胞能分泌乳蛋白及重建小鼠乳腺功能。至此,首个可重现患者遗传背景且功能完备的人类乳腺分化体系正式建立,为后续乳腺癌模型构筑奠定了坚实平台。

图1.功能性乳腺细胞诱导分化方法示意图

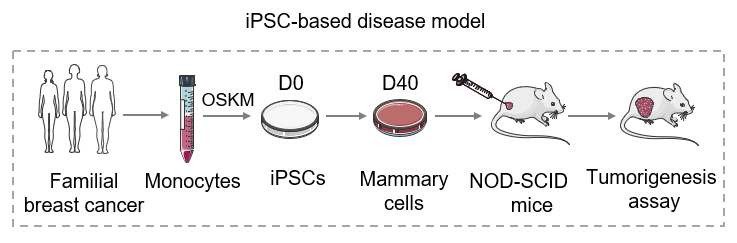

2、病人家系iPS细胞乳腺癌模型的构建

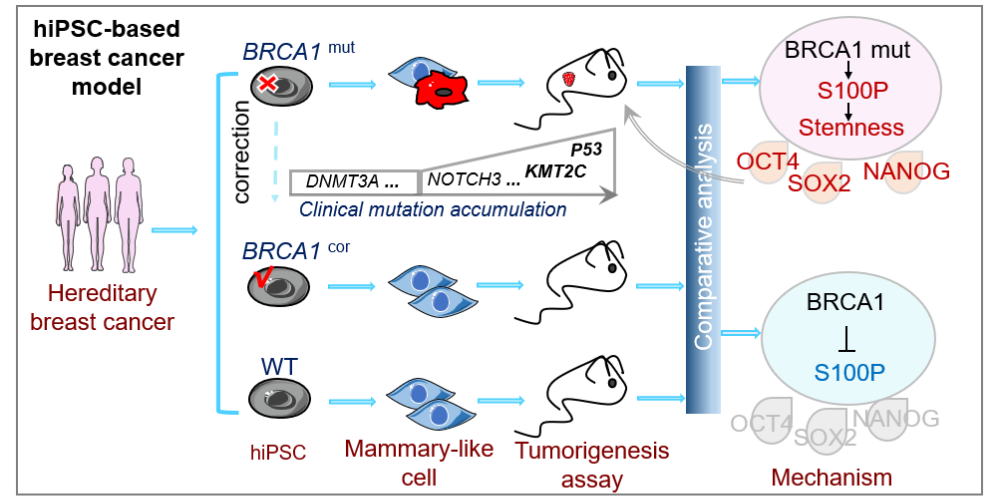

为了研究乳腺癌发生的分子机制,研究人员选取了携带BRCA1突变 (BRCA1mut) 的遗传性乳腺癌病人家系建立模型,并构建了BRCA1突变修复 (BRCA1cor) 的iPS细胞作为对照。iPS细胞乳腺癌模型的构建过程概括来说,首先将取自病人家系的单核细胞重编程为iPS细胞,通过新开发的功能性乳腺细胞诱导分化方法,将iPS细胞诱导分化为乳腺样细胞,并将细胞注射到小鼠体内进行成瘤检测。突变组成功诱导了肿瘤形成,而修复组与野生型组则没有肿瘤形成。并且,研究人员发现该模型获得的肿瘤在分子分型和基因表达谱上与病人原发肿瘤,及TCGA数据库中三阴性乳腺癌高度匹配。另一方面,由于BRCA1蛋白缺陷导致的基因组不稳定是BRCA1突变相关癌症的重要表现。通过全外显子测序,研究人员发现BRCA1突变的iPS模型中出现了临床相关的遗传改变,并在一定程度上模拟了突变的积累。综上所述,基于iPS细胞的乳腺癌模型在分子表达和遗传变异方面都与临床肿瘤相似,可以作为研究乳腺癌发生和进展的“人源化”新系统。

图2. iPS细胞乳腺癌模型示意图

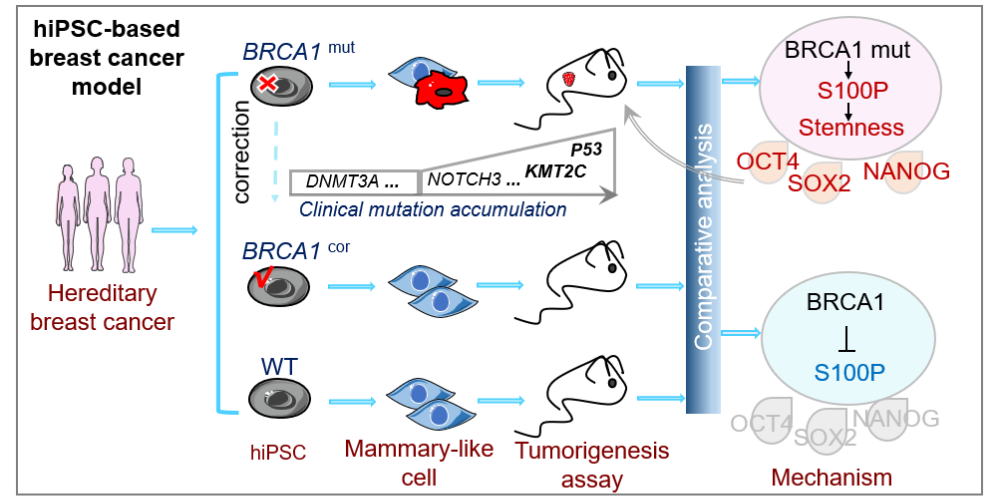

3、新靶点S100P作为BRCA1的下游因子增强了肿瘤干性

为了研究BRCA1突变导致肿瘤发生的机制,研究人员通过分析iPS乳腺癌模型构建过程中的BRCA1突变组与对照组的基因表达差异,找到了BRCA1的下游靶点S100P。并通过功能验证发现其发挥促进肿瘤发生的功能。机制上,BRCA1 突变通过上调S100P 蛋白增强了正常乳腺上皮细胞肿瘤干性,这很可能是其促进恶性转化和肿瘤进展的关键因素。

综上所述,该研究开发了一个高效的iPSCs 分化为乳腺细胞谱系的方法,并构建了首个iPSC细胞乳腺癌模型,成功再现了BRCA1突变驱动的肿瘤发生和突变累积。通过对该模型发生发展过程中数据的分析,研究进一步发现了S100P作为BRCA1突变相关乳腺癌的潜在下游靶点,提出了 S100P 抑制剂有望成为预防和治疗此类乳腺癌的潜在药物,为BRCA1突变高风险人群的精准预防和TNBC的靶向治疗提供了全新策略,标志着“以患者细胞模拟患者疾病”的乳腺癌个体化医学迈出关键一步。

图3. iPS细胞乳腺癌模型发现S100P作为BRCA1突变的下游促进肿瘤干性

广州国家实验室刘静馨博士(原中山大学博士后),中山大学中山医学院博士生赵偲(已毕业)、陈嘉豪、曾彭归航为本文的共同第一作者。中山大学丁俊军教授、徐州医科大学白津教授、中山大学附属七院黄东锋和广州国家实验室索生宝研究员为该论文的共同通讯作者。浙江省肿瘤医院胡海团队,广州医科大学霍永良团队提供了大力帮助。

专家点评

高绍荣院士(同济大学生命科学与技术学院)

建立能模拟人类疾病发生的体外模型一直是肿瘤研究的核心挑战。乳腺癌作为女性高发恶性肿瘤,其早期发生机制研究长期受限于缺乏人源化模型研究体系。传统细胞系、类器官或异种移植模型难以重现从正常细胞向癌变的渐进过程,尤其对遗传性乳腺癌(如BRCA1突变携带者)的早期恶性转化机制解析不足。

近日,中山大学丁俊军团队在Science Advances上发表的重要研究Human iPSC-based breast cancer model identifies S100P-dependent cancer stemness induced by BRCA1 mutation,首次利用人来源的诱导多能干细胞(iPSC)成功构建了功能性乳腺样细胞(iPSC-MCs),并在此基础上建立了BRCA1突变相关的乳腺癌发生模型。并揭示了S100P依赖的肿瘤干细胞是BRCA1突变驱动肿瘤发生的关键机制。

该研究的创新性主要体现在三个方面:首先,作者基于胚胎乳腺发育原理,设计出首个高效的人iPS细胞向功能性乳腺上皮细胞定向分化方案。该方法获得的乳腺细胞在小鼠体内能成功进行乳腺重建,成功突破了既往研究中iPSC难以分化出具有成熟功能的乳腺细胞的瓶颈;其次,研究团队利用携带BRCA1致病突变的患者家系iPS细胞,结合CRISPR/Cas9修复该突变作为对照组,建立了人源性乳腺癌模型。这是首个基于人iPS细胞的乳腺癌体外模拟体系,该模型能够模拟从胚胎干细胞到三阴性乳腺癌的演进过程,精准重现了BRCA1突变相关乳腺癌的转录组特征、基因组不稳定性及突变积累规律,为研究遗传性乳腺癌早期演化提供了研究平台;最后,通过分析癌变发生动态过程中的数据,研究首次揭示BRCA1缺失后下游早期激活的致癌因子S100P是驱动肿瘤干细胞形成的关键分子。

总之,这项工作构建的人源的iPS细胞模型为解析乳腺发育与肿瘤发生发展提供了全新工具,同时契合了医药领域药物开发过程中减少动物试验,更多使用人源化模型的发展趋势。未来该平台可进一步应用于开展肿瘤发生机制、药物筛选和肿瘤早期诊断等研究,具有广泛的应用场景。

专家点评

构建BRCA1突变TNBC人源模型,S100P驱动干性机制的关键进展

三阴性乳腺癌(TNBC)的异质性及缺乏靶向治疗选择,使其在乳腺癌中仍是最具挑战性的亚型之一。BRCA1突变与TNBC密切相关,但其如何驱动肿瘤起始、特别是与乳腺癌细胞干性相关的机制,长期缺乏人源水平上的模型与直接证据。近期,丁俊军等团队在 Science Advances 报道了一项技术与机制双重突破的研究,首次基于人iPSC构建BRCA1突变相关的TNBC模型,并揭示了S100P介导的细胞干性调控新机制。

该研究在技术层面上率先建立了高效分化获得乳腺样细胞(iPSC-MCs)的方法,所生成细胞在表型、功能及空间组织结构上均高度模拟原代乳腺上皮。这一平台不仅可用于乳腺发育的再现,也为乳腺癌的早期演化建模提供了强有力的工具。作者进一步利用BRCA1突变与修复iPSC配对构建异质性可控的研究体系,成功模拟TNBC的发生过程,并在体内形成高度拟真的基底样肿瘤。机制层面,该研究通过转录组和功能验证明确了S100P作为BRCA1突变下游关键效应因子,在维持肿瘤干性及促进肿瘤形成中的重要作用,提示其具有潜在的治疗干预价值。相关临床数据亦支持S100P在TNBC中的表达与干性、突变负荷密切相关。

该工作为BRCA1突变相关乳腺癌的建模与机制研究提供了高质量的人源化研究平台,也拓展了我们对干性调控新轴的理解。在模型构建、机制发现及潜在转化价值等多个层面,均展现出突出的原创性与推动力,值得乳腺癌研究领域持续关注。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi2370

1.Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. doi:10.3322/caac.21492

2.Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-249. doi:10.3322/caac.21660

3.Greaves M. Evolutionary determinants of cancer. Cancer Discov. 2015;5(8):806-820. doi:10.1158/2159-8290.CD-15-0439

4.Ben-David U, Beroukhim R, Golub TR. Genomic evolution of cancer models: Perils and opportunities. Nat Rev Cancer. 2019;19(2):97-109. doi:10.1038/s41568-018-0095-3

5.Wang Y, Ye F, Liang Y, Yang Q. Breast cancer brain metastasis: Insight into molecular mechanisms and therapeutic strategies. Br J Cancer. 2021;125(8):1056-1067. doi:10.1038/s41416-021-01424-8

6.Hofbauer LC, Bozec A, Rauner M, Jakob F, Perner S, Pantel K. Novel approaches to target the microenvironment of bone metastasis. Nat Rev Clin Oncol. 2021;18(8):488-505. doi:10.1038/s41571-021-00499-9

7.Ginsburg O, Ashton-Prolla P, Cantor A, Mariosa D, Brennan P. The role of genomics in global cancer prevention. Nat Rev Clin Oncol. 2021;18(2):116-128. doi:10.1038/s41571-020-0428-5