这个“不明原因”破译团队,20年干一件事!

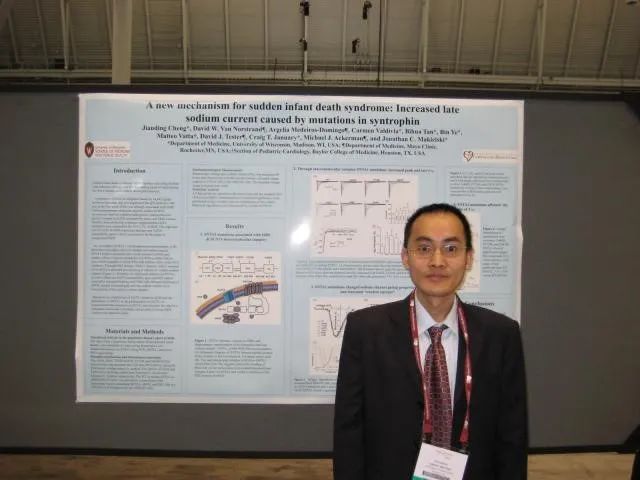

2022年广东省全省科技创新大会上我校中山医学院成建定教授团队的“不明原因猝死的分子病因系列发现及其应用”荣获省科技进步一等奖,这既是他20年坚持追“一只羊”的回报,更反映了不明原因猝死研究的社会价值。

一入法医学,便是二十年

在猝死现象中,一般认为其中的90%能够找到明确死因,而剩下5%至10%左右,则难以查明——为不明原因猝死,有些更是发生在青壮年人身上,这就是成建定的研究对象。

为什么壮实的年轻人,看起来很健康,

却突然发生死亡?

青壮年猝死综合征(SUNDS)在法医学研究与临床研究中是一座大山,被称为“百年的老大难问题”。SUNDS好发于青壮年男性,部分具有家族遗传性,死者生前常无重要病史,多以突发(夜间)猝死为首发症,病因不明,死后解剖呈阴性表现(100%病因不明),故难以进行早期诊断预防,严重威胁着青壮年人群的生命安全。

为了探索这一谜团,2001年博士毕业后,成建定便留在中大任教,彼时就确定了研究方向:“盯着这一块做,找不到原因,所以才需要我们去研究它。” 这一做,便是20年。

经过长达20年的研究积累,成建定带领团队解析了此类猝死的流行病学、形态学、分子病理学及细胞电生理学特征,使得约30%的病例可寻找到精准的分子病因:如心脏电活动、脂肪酸氧化过程相关遗传变异等,为高危患者的猝死预防提供了科学支撑。

法医学者的日常,并不是电影刻画的那么惊心动魄,更多的是重复的操作和不断的碰壁!几十年如一日地坚持研究一个方向,需要坚定的信念和足够的热爱。

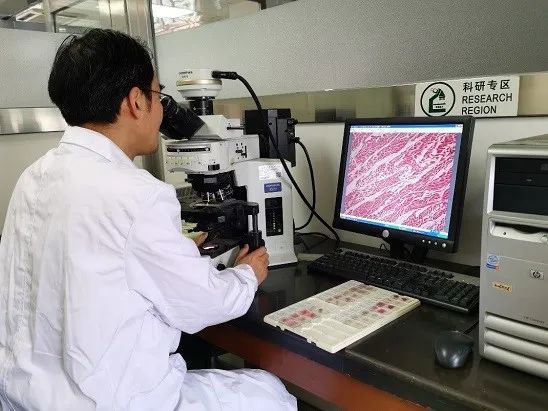

来到成建定工作的地方,他从厚厚的收集册中挑选一块病理切片,置于办公室内固定摆放的显微镜之下,经扫描后存入电脑,透过屏幕,粉紫色的肌肉脉络清晰地显现出来,这是一块心肌切片。

“这里芝麻点似的东西,就是炎症细胞,可以看出这个人的死亡原因是严重的心肌炎。”

成建定在完成法医学解剖后,总会带一些相关材料回到实验室,制作病理切片,再进行研究分析。有时,他一周内能跑遍全省完成十几个解剖案例。似乎只有马不停蹄地与时间赛跑,才能不断接近研究问题的答案。

20年里,最难的并不是起步时研究经费的短缺,而是法医这一学科要面临的死者家属的观念问题。在大部分人眼中,法医是与死亡打交道的群体,不少家属会产生忌讳心理,更不用提理解和配合进一步的研究工作。

两年前,成建定曾找到一个合适的家庭,有助于家族性猝死的研究。也就是通过猝死家系成员的研究,有可能揭示整个家庭的健康危机。他多次找到死者家属,提出免费体检,以帮助查出是否有其他家属存在疾病隐患,但几次劝导均以失败告终。

“他们理解不了,觉得我们在为难,是吃饱了没事干”,成建定感到急切又无奈,“其实做这些都是为了促进健康。”

有困难,也有动力。对成建定来说,探索原因、守护生命,就是他不懈钻研的精神动力。他曾接触过江西、广西两个猝死家系,了能到他们家族中有多人相继猝死,临床医师却束手无策,找不到确切病因。破解猝死之谜的求知渴望一直埋藏在他的心里。

“你只要把原因找到了,有些猝死是可以预防的。”

前些年,深圳出现了一例家族猝死性案件,家属到处体检和求诊,未发现病因线索,全家陷入恐慌。成建定团队历经波折,持续攻关,终于揭开了其家族成员猝死之谜,发现了幸存者家属身上存在的健康隐患,遂及时建议家属到医院接受体检、确诊和治疗,挽救了家族中高危患者的生命。

多年的坚持,使他们的研究成果不仅应用于法医学猝死的精准死因鉴定,还应用于临床上猝死高危患者的早期识别和预防,这是令他和团队最欣慰的地方。

是法医,更是老师

成建定既穿梭在解剖室和实验室之间,也传道授业于三尺讲台之上。

“我的第一身份是老师,第二职业才是法医。”

在课堂上,成建定会给同学们讲述自己的工作经历,尤其是具有重大社会意义的案例。前几年,广东某男子服中草药后夜间突发死亡,现场初验疑为心脏性猝死。成建定团队受公安机关委托,从病理形态的蛛丝马迹追踪到其服用的中草药,最终查明该男子系中毒死亡,遂紧急通知公安机关抓捕四处售卖假中草药的游医,避免更多的人遭受生命威协,保障了公共安全。

多年积累下来丰富的案件经验,使得成建定的教学内容生动而充实,深受同学们的喜爱,教学成效也逐步提升。同时,这些案件往往涉及到民众的生命权利,成建定有意将它们融入专业教学之中,也是希望培养的学生都能拥有一颗“维护社会公平正义”的心。

成建定直言:“如果没有案例学习,就没有办法做科研,就像鱼离开了水。”

将科研的新发现新进展编入教材,也是保证医科教学成效的重要途径。目前,成建定已主编十三五国家级规划教材《法医病理学实验指导》、副主编法医学全国首部研究生教材《高级法医学》。在他身上,能看到作为一名高校的法医教授,“实践、教学、科研,三者互补,缺一不可”。

“科研绝不能满足于现状”

如今的成就,离不开团队的合作。无论是接到个人委托还是警情指令,成建定都会率领团队赶往现场,有序高效地开展解剖工作,抽丝剥茧、寻线觅证,为生者权,为死者言。

这群“法医人”是这样的!

目标清晰、分工明确、持之以恒,是成建定对团队的评价。他尤其注重挖掘每个人的特点和能力,因材施教,各施其能。

助理实验师郑大作为团队成员,对此感触颇深。他将整个团队的工作比喻为组装机器:“每个人生产自己的零部件,然后再把它组装到一起,构成一个机器”。年轻成员创新思维活跃,年长成员实践经验丰富,优势互补,各有专长。

在2020年疫情期间,成建定团队想从法医学角度研究新冠患者的死亡解剖以及病理学特点等问题。成员们虽然无法开展病例解剖及实验室研究,但借助云沟通和文献研究,分工协作、配合默契,最终完成的文献研究为法医学实践提供了参考,也为当时的疫情防控做出了一定贡献。

成建定强调合作的重要性:“相互补充是一个团队的生命力所在。”

团队取得阶段性成果,成建定想要做好引路人的压力就更大了。持续创新是团队努力的方向:“我们搞研究的,就是要有创新”。他鼓励年轻人要利用好宝贵的黄金时期,抓紧时间做一些有意义的工作。

成建定说:“有时生活确实要知足常乐,但科研绝不能满足于现状。”

副研究员赵乾皓加入团队已有10年,他用“踏实”和“坚持”来形容自己眼中的成建定,并感慨道:“沉下这份心,坚持这么多年,是很不容易的。”

从初入法医学的大门

到如今的学科领路人

在青壮年猝死综合征的研究上

成建定坚守了20年

面对取得的“阶段性进展”

他自称“还有很长的路要走”

这一路上他最大的动力和慰藉

就是让不明原因猝死变成可预见可预防

成建定笑称:“有时候我也被自己感动到了。”当然也有疲惫的时候,但初心不会改变,他直言:“我就要一生只追一只羊!”