学院新闻

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/21

- 2025/04/14

通知公告

3国家级教学平台

3790在校生

6一级学科博士学位受权点

164专任教师

7.62亿近五年科研经费

8基础医学学科系

2国家一流学科建设点

16二级学科硕士学位授权点、博士学位授权点

数说中山医

基础医学学科系

8个

国家一流学科建设点

2个

二级学科硕士学位授权点、博士学位授权点

16个

专任教师

164人

近五年科研经费

7.62亿元

在校生

3790人

一级学科博士学位受权点

6个

国家级教学平台

3个

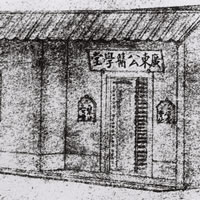

历史沿革

1866年

美国传教士医师嘉约翰(John Glasgow Kerr)在博济医院内建成中国近代第一所西医学府,后发展为岭南大学医学院。

1908年

广东光华医学堂始建,后发展为广东光华医学院。

1909年

广东公医学堂创建,后发展为中山大学医学院。

1953年

中山大学医学院和岭南大学医学院正式合并成华南医学院。

1954年

广东光华医学院并入华南医学院。

1956年

华南医学院改名为广州医学院。

1957年

广州医学院改名为中山医学院。

1985年

改名为中山医科大学。

2001年

原中山大学和中山医科大学合并为新中山大学,并成立了中山大学中山医学院。

1866年~1952年

第一阶段:从1866年创立博济医学堂到解放初期院校调整之前

1953年~2001年

第二阶段:从解放初期院校调整到2001年两校合并之前

2001年~现在

第三阶段:2001年两校合并至今